C’est au cours de la fin de la période épiclassique que l’architecture maya se cristallise sur le site dans la zone sud de Chiche Itza. On se trouve donc confronté à une concentration de bâtiments que l’on nomme «groupe initial» ou encore «groupe du Phali» selon la division quadripartite du site proposée par Tozzer. Nous sommes donc dans la zone dite pre-tolteque ou encore «pure Yucatan Maya».

Si l’on parle alors de citée maya, c’est bien que le style architectural s’en trouve apparenté. La méthode de construction avec la voûte en encorbellement est utilisée sur les bâtiments comme Las Monjas. Cela se caractérise de plus par une organisation stricte selon la fonction avec, par exemple, le Xtoloc à proximité des cenotes pour assurer un approvisionnement en eau au quotidien. On trouve un cenote principal, dit sacré, aux dimensions exceptionnelles avec 85 mètres de largeur, 12 mètres de profondeur et le tout entouré d’une falaise d’une hauteur de 18 mètres. Mais voyons maintenant pourquoi l’on parle plus encore d’un style architectural Puuc.

Le style Puuc apparaît comme abstrait, dénudé de tout considération politique et défait de toute influence extérieure. Il se caractérise par une structure rectangulaire perforée d’une série de porches rectangulaires, chacun menant en une petite pièce, sans fenêtre et voûtée en encorbellement. Pour Thompson si on accorde un caractère religieux à ces monuments, l’obscurité apparaît alors comme une choix quant à la prêtrise maya qui semble par la même éviter tout lien avec le monde extérieur. Pour Lincoln ces bâtiments ont plus encore tant une fonction privée que résidentielle. On observe par ailleurs une interaction entre les structures qui participe à cet effet de regroupement qui offre un espace plus grand par la somme de ces parties individuelles. Mais voyons plus en détail les structures en question.

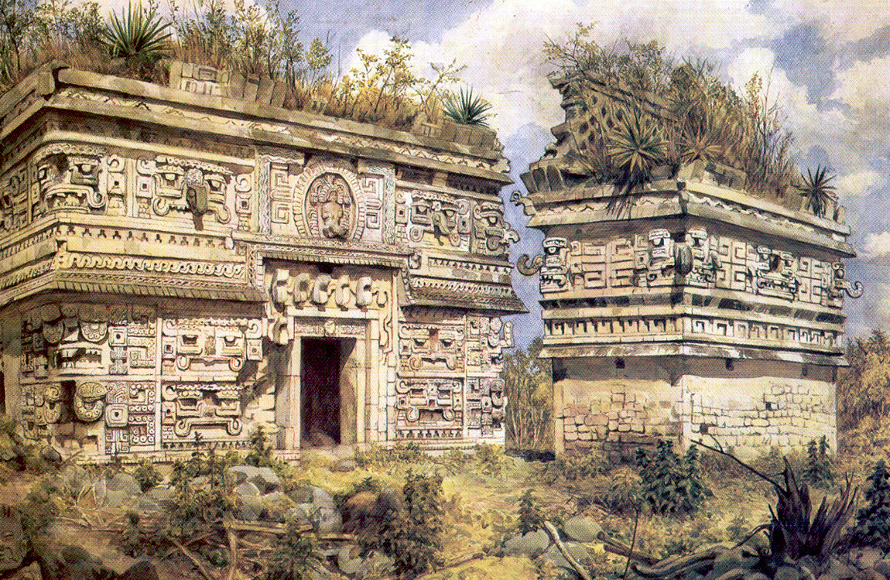

Las Monjas se caractérise par son aspect résidentiel avec des angles arrondis qui caractérisent l’architecture Puuc. La Iglesia, à proximité, se décompose en deux niveaux avec un niveau de pierre sur lequel se trouve une frise, une corniche, un ensemble sculpté, le tout rehaussé par une frise, une corniche avec pour finir un crête faitiere. Ce sont là les éléments de l’architecture Puuc qui se cristallisent en cette façade. On a donc une structure basse, simple et robuste avec une façade stuquée. Mais de tous les monuments de ce groupe sud, le Temple des Trois Linteaux apparaît plus encore comme étant d’un style purement Puuc avec ses petites salles rectangulaires sans fenêtre et ayant pour seule ouverture un porche rectangulaire lui aussi. Mais le style Puuc transparait aussi et surtout dans la sculpture comme nous allons le voir maintenant.

B Une influence Puuc dans la sculpture:

Le motif du masque Chac, que l’on trouve sur le Temple des trois linteaux ainsi que sur les autres édifices de cette zone, apparaît comme le plus représentatif des éléments décoratif Puuc. Un visage hautement stylisé avec une bouche grimaçante, une mâchoire inférieure atrophiée, des yeux globuleux, un nez long et crochu. Ce style, tout comme le plan rectangulaire, est toujours respecté mais manipulé ce qui permet d’un site à un autre, d’un bâtiment à un autre, d’observer des variations. On voit donc une multiplication des masques Chac, contrairement au style Chenes, et non pas un seul. Ils sont donc répartis sur la facade et dans les angles comme pour le Temple des Trois Linteaux et Las Monjas.

Cependant on peut observer une influence Chenes, avec la façade est de Las Monjas, qui dans son intégralité forme un visage de pierre avec le porche en guise de bouche. On a donc une inspiration Chenes qui complète, vient se greffer, au style Puuc dans cet exemple.

Mais la sculpture Puuc ne se limite pas à ces masques Chac. L’ornement géométrique qui les accompagne, marque un exercice de juxtaposition des éléments. Les signes géométriques utilisés – vagues dentées, cercles, diamants, cercles, croix, étoiles – sont des éléments relativement simple qui, combinés, offrent un décor complexe et fin. On a donc un nombre de signes conventionnels qui sont orchestrés dans la sculpture Puuc.

Le style Puuc se caractérise donc par une géométrisation des décors (niz d’abeille) et par la présence du Bacab qui est un regroupement de 4 dieux (pluie, apiculture) qui furent chargés de porter la voûte céleste pour éviter qu’elle ne tombe, tout comme ils portent la voûte des bâtiments. On a donc une décoration stylisée avec des masques stylisés et une géométrie importante. On retrouve donc en ces éléments une inspiration Puuc, bien éloignée de l’esthétique toltèque que nous verrons dans la phase postclassique du site. Mais voyons maintenant plus en détail le cas du Caracol.

C Le Caracol, un édifice dans lequel se cristallise le mariage des styles

Si nous avons fait le choix de présenter le Caracol, c’est en effet qu’il s’agit d’un cas particulier, à l’histoire complexe, qui se caractérise par de nombreuses reconstructions. Nous avions jusqu’alors parlé de monuments à la forme et au décor plus ou moins similaire, mais nous allons voir qu’il en est autrement pour celui-ci. Avant de parler de la fonction de l’édifice, nous allons voir en quoi son style est différent.

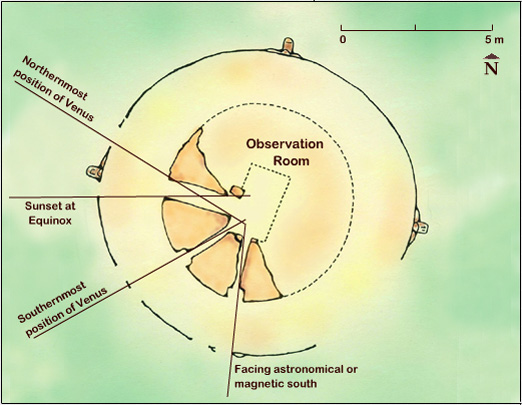

Il se décompose en deux terrasses superposées, qui supportent une tour circulaire de 12 mètres de diamètre. La voûte de la tour est effectuée en encorbellement, selon la technique maya. Elle habrite deux «corridors circulaires concentriques autours d’un noyau central cylindrique, au sein duquel on peut accéder par un étroit escalier en spirale», d’après la description qu’en fait …. dans l’ouvrage …

Des masques Chac, de style Puuc, décorent certains angles du bâtiment, tandis que certains blocs portent une représentation du Kukulkan, de style purement mexicain. De plus la construction circulaire s’apparente plus à des sites de la Côte du Golfe. Cet édifice, par son pluralisme stylistique, est donc l’exemple d’un mariage de cultures au profit d’une préoccupation maya : la connaissance du temps.

En effet, Morley défend la thèse selon laquelle, le Caracol serait un observatoire avec trois meurtières qui permettent de déterminer l’est, le sud géographique et l’équinoxe du 2

1 mars. Mais aussi la

position de la lune au couchant alors qu’elle se trouve en l’endroit le plus

septentrional et le plus méridional le 21 mars.

1 mars. Mais aussi la

position de la lune au couchant alors qu’elle se trouve en l’endroit le plus

septentrional et le plus méridional le 21 mars. Spinder quant à lui réfute cette thèse mais ses démonstrations ne suffisent pas à lui donner raison. Selon lui, sur les sites où l’on pense trouver un observatoire, il y a toujours un bâtiment dont le point culminant est placé plus haut. Il veut donc faire en sorte que les tours soient envisagées quant à un culte possible qui y serait opéré. Certes à Chichen Itza il y a bien le Castillo qui est plus haut que le Caracol. Or, il y a un problème : l’observatoire est antérieure à la pyramide. Ainsi c’est la première thèse qui est la plus courante et la plus reconnue.

Ainsi par ses divers remaniements, ce monument apparaît il comme étant un exemple de cohabitation des deux phases. Nous allons donc dès maintenant étudier la seconde phase d’occupation, plus tardive mais avant nous allons orchestrer cette transition autours de la question des migrations qui est communément reconnue comme départageant le site en deux phases d’occupation, deux phases marquées par un style architectural, artistique et mobilier différent. C’est donc aux alentours de 987 que l’on marque l’arrivée de migrations dont la trace s’inscrira dans le Caracol. On débute alors à parler de civilisation maya-toltèque. Chichen Itza domina la région jusqu'au Classique récent puis l’on remarque une intrusion étrangère à la fin du XIe siècle qui note le début de la période Postclassique. Les hypothèses sont nombreuses mais l’on semble s’entendre sur le fait qu’il y a eu de multiples phases migratoires et on peut donc s’entendre sur le fait que des peuples différent on pu atteindre cette région nord du Yucatan. Parmis les peuples ayant orchestrés des migrations on observe les habitants des Hautes Terres mexicaines, c'est-à-dire les Toltèques de Tula, les états en guerre du Sud de la Basse Terre, ainsi que les mayas Putun «mexicanisés» de la Côte du Golfe. Nous allons voir en quoi cela donner à la seconde phase de Chichen Itza un caractère multiethnique.